地学実験200「仙台の大地の成り立ち」

授業について

仙台の大地は,どのようにしてつくられたのでしょうか。それを知る手掛かりは,地下の地層の中にあります。授業では,仙台の地下に広がる地層の広がりや,産出する化石や岩石からわかることから,仙台の過去の環境について予想していきます。その予想を,実物の化石や地層を再現する実験装置などを用いながら,ひとつずつ確かめながら,仙台の大地の成り立ちについて学びます。

実験の内容

観察・実験1:仙台の地下の地層の重なりを調べよう

- 仙台の6地点の柱状図モデルから,仙台の地下の地層のつながりと重なりを予想します。

- 様々な化石や岩石の標本から,仙台の大地の環境変化について仮説を立てます。

実験2:地層をつくる砂を観察しよう。

- 地層をつくる砂を,双眼実体顕微鏡を使って観察します。砂の粒以外にも,いろいろな種類の物が見つかります。

- 地層の剥ぎ取り標本(特殊なボンドで実物の地層を固めた物)を観察し,地層をつくる粒の大きさや,その積み重なり方を観察します。

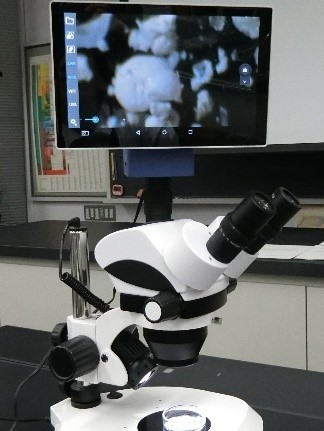

観察・実験3:地層はどのようにしてできるのか

沈降管実験装置を使って,地層のでき方の再現実験をします。実物の地層と比較しながら,地層のでき方について学びます。

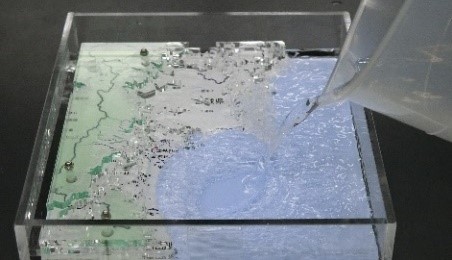

観察・実験4:500万年前の海の広がりを予想しよう

約 500 万年前は,仙台の大部分は海の中にありました。その時代の海について,宮城県周辺の標高モデルや産出する化石などから,その広がりを予想します。

4つの観察・実験や標本観察を通して,仙台の大地が,どのような環境を経てできあがっていったのかを学びます。